2015北京田径世锦赛中国健儿勇创佳绩闪耀全球

2015年的体育赛事如同一幅多元活力的全球画卷:北京鸟巢的田径世锦赛见证博尔特与法拉赫的传奇对决,南京青奥会闪耀新生代光芒,喀山游泳世锦赛刷新12项世界纪录。这一年,中国不仅是赛事东道主,更成为体育价值重构的参与者——从学校操场到职业赛场,从产业政策到媒体变革,体育的竞技性教育性与商业性在融合中迸发新动能[[1],,,]。

全球盛事与本土实践:多元赛事格局

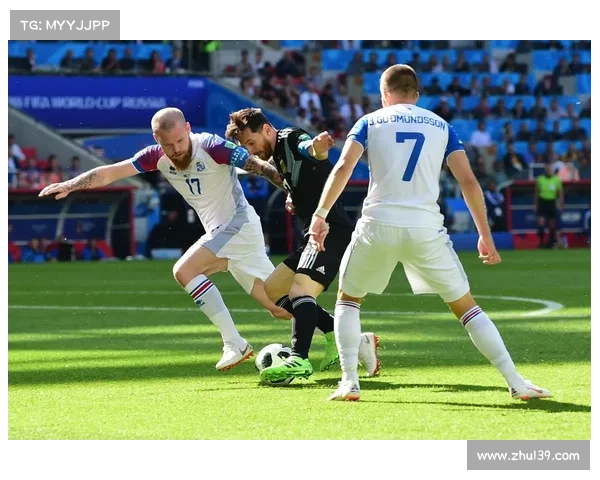

2015年全球顶级赛事呈现“双核驱动”:北京世界田径锦标赛与喀山游泳世锦赛形成夏季节奏高潮。鸟巢承办的田径世锦赛吸引206个国家和地区参与,门票价格覆盖50至500元人民币的亲民梯度,54,000个开放座位承载了大众观赛需求,彰显“后奥运时代”场馆可持续利用的中国方案[[4],]。与此中国本土赛事体系提质升级:北京马拉松环京自行车赛与中国网球公开赛构成城市体育名片,裁判员注册人数增至2500人,硬件设施上人均体育场地达2.25平方米,支撑赛事专业化运作[[6],]。

区域性赛事更注重教育功能下沉。全国中小学将运动会改造为“全员参与型”活动,通过趣味项目班级联赛降低竞技门槛。研究显示,此类设计使85%以上学生主动参与,情绪释放与团队凝聚力成为比胜负更核心的目标。南京青奥会则首创“体育实验室”,街舞与攀岩等非奥项目吸引青少年体验,实践了竞赛与文化教育的深度融合。

教育价值延伸:校园体育竞赛新探索

学校体育竞赛被赋予“释放压力塑造品格”的新使命。基于班级单位的赛事设计中,长跑项目中同伴鼓励显著提升学生突破生理极限的比例,跳远等个人项目则成为内向学生展示自我的窗口。这种“低竞技水平高情感投入”的模式,被教育学者称为“集体凝聚力转化器”。

价值实现依赖系统性支持。北京八一中学等学校构建“三级保障机制”:赛前通过体育课专项训练提升技能,赛中安排高年级学生担任裁判助理,赛后以班会总结精神收获。教育部门同步推行《奥运项目后备人才规划》,将赛事表现纳入体育素养评价体系,使竞技体验转化为长期运动习惯[[1],]。

产业转型升级:政策创新与经济效应

2015年成为中国体育产业政策元年。《国家体育产业统计分类》(第17号令)首次明确“体育竞赛表演活动”的独立分类,区分职业赛事(如CBA商业联赛)与非职业赛事(如业余马拉松),为产业标准化奠基。实践层面,北京市以“赛事+”带动融合创新:五棵松体育馆赛后转型为演唱会与冰球赛双主场,奥康达体育用品公司依托赛事IP开发智能穿戴设备,产业集聚效应初显[[6],]。

经济效益呈指数级释放。全年体育彩票销售额达1616.8亿元,筹集公益金408.6亿元,反哺全民健身设施建设。商业赞助领域,北京田径世锦赛吸引伊利宝马等20余家品牌,单个顶级合作伙伴投入超2亿元。学者指出:“赛事IP估值提升本质是注意力经济变现,但需警惕过度商业化稀释体育精神”[[6],]。

媒体融合变革:传播模式创新

传统媒体与新媒体进入竞合深水区。央视对田径世锦赛的转播创下5.08%收视峰值,同步推出手机App实时数据功能;腾讯体育则主打“社交观赛”,用户弹幕互动量日均超百万条。研究表明,双屏模式使18-35岁观众留存率提升37%[[2],]。

内容生产呈现垂直化趋势。《中国体育报》推出“世锦赛每日深度”特刊,解析技术战术;自媒体聚焦运动员幕后故事,张培萌退役专访全网播放破千万次。这种“专业深度+情感链接”的传播矩阵,重构了公众的赛事认知方式[[2],]。但学界警示:碎片化传播易造成焦点失焦,例如对苏炳添9秒99的突破性成绩,部分平台过度渲染“人种突破”而忽略科学训练体系分析。

2015年体育赛事的多维实践揭示核心趋势:竞技赛场成为教育渗透经济转型与媒体演进的综合载体。北京田径世锦赛的“全民参与”模式校园竞赛的情感赋能设计产业分类的国家标准建立,共同指向体育社会功能的深化。未来研究需关注三组平衡:商业开发与公益性的张力媒介技术与内容深度的兼容精英竞技与大众参与的资源配置[[1],,]。正如国际田联评价:“2015年的启示在于——当赛事超越胜负本身,它便能激活一个社会的生命力”。

bb电子官网登录